こちらの記事ではパン作りの二次発酵の方法についてご紹介します。

パン作りの二次発酵とは、成形が終わった後にパン生地の緊張を緩ませて発酵させる工程です。

「二次発酵」は

仕上発酵、最終発酵、ホイロとも呼ばれます

二次発酵が適正にされると、焼成時にパンがオーブンの中でも十分に釜伸びする(膨らむ)のでとっても美味しいパンが焼けるんです。

逆に二次発酵の発酵不足は目が詰まった小さなパンになり、過発酵はスカスカでパサついたパンになってパンの味は悪くなってしまいます。

二次発酵はどのタイミングで終わらせてオーブンに入れるかという「見極め」を正しく行うことが、パンを美味しく焼き上げるためにとても重要なのです。

二次発酵で大切な温度・湿度や時間についてもご説明をしていきたいと思います。

「本記事ではアフィリエイト広告を利用しています」

パン作り二次発酵の方法

パン作りの二次発酵の方法は、成形を終えたパンを適切に発酵するために次のように行います。

パン作りの二次発酵の方法は次の通りです。

二次発酵の4つのパターン

成形が終わったパンは、パンの種類によって次の4つのパターンで二次発酵をします。

パンを二次発酵させるときは、次のいずれかのパターンで行いましょう。

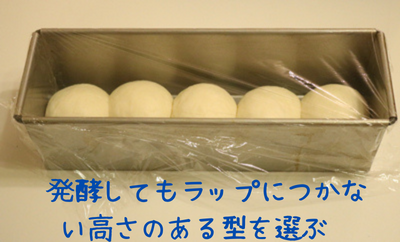

型に入れるパン

型に入れるパンは、例えば食パン、ちぎりぱん、ブリオッシュ、イングリッシュマフィンなどです。

まず、型には必ずショートニングのような油脂をまんべんなく塗っておきます。

油脂を塗り忘れた時、パンがとれなくてボロボロになりました💦

そして型に入れる時、二次発酵で発生する炭酸ガスをしっかり保持できるようにパンの閉じ目は真下に向けて置くようにします。

閉じ目が斜めに向いたりすると、焼きあがったパンはいびつに歪んでしまうのです。

布取りするパン

布取りで発酵するパンは例えば、バゲット、エピ、タバティエール、シャンピニオン、クッペ、リュスティックなどのハード系のパンです。

布に強力粉を振ってからパンを置いてくださいね

粉を振らないと、パン生地が布にくっついてオーブンに入れるときにガスが抜けてしまうのです。

成形したパンを閉じ目を下に向けて置き、パンの大きさに沿わせて布で「うね」を作ります。

この「うね」を作ることによってパン生地がダレずに上に向かって発酵するのです。

発酵かごに入れるパン

発酵かごに入れるパンは例えばカンパーニュなどです。

発酵かごは「シンペル型」と呼ばれ、丸形や楕円型などがあります。

この発酵かごはパン生地をそのまま入れるとカゴに張り付いてパンがとれません。

必ず粉をまんべんなく振ってから成形したパンを入れてください。

私のお勧めは、発酵かごに不織布のシャワーキャップを被せてから粉を振る方法です

二次発酵が終わったらこのカゴを天板に伏せてシンペル型をそっと外してパン生地を取り出します。

従って型に入れるときは、成形したパンの閉じ目を上にしますので間違えないでくださいね。

カゴごと焼いちゃうのかと思った!

そんなことしたら二度とカゴが使えなくなりますよ

天板に乗せるパン

天板に乗せて発酵するパンは、型に入れるパン、布どりをするパン、発酵カゴに入れるパン以外のほとんどのパンとなります。

例えばロールパン、メロンパン、あんぱん、ウインナーパン等です。

成形を終えたパン生地をオーブンペーパーを敷いた天板に並べます。

2倍くらいに膨らむので間隔をあけて置いています

また、二次発酵のガスを保持できるように綴じ目を下に向けて置いてくださいね。

発酵に適した場所に置く

次にパン生地を二次発酵に適した場所に置きます。

二次発酵に適した場所は次の通りです。

- レンジやオーブンの発酵機能を使う

- 発砲スチロールの中に入れる

- 大きいタッパーや衣装ケースの中に入れる

- 25℃以上の室温にビニールをかけて置く

上記の場所で二次発酵をする方はこちら↓に進んでください。

上記4つの場所以外で次の場所で二次発酵をする方法もあります。

上記3つの詳細は次のとおりです。

冷蔵庫

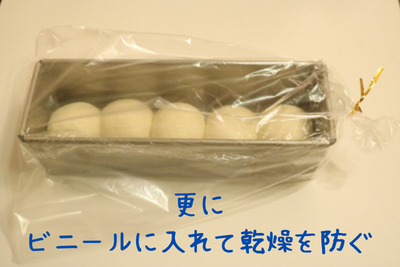

冷蔵庫で二次発酵をする方法は、成形をしたパンを型に入れてビニールで覆い、冷蔵庫に入れます。

冷蔵庫の二次発酵はクラスト(皮)が厚くなりがちなので、バターロールなどよりもハード系や食パンがお勧めです。

冷蔵庫内の温度は5~8℃なので、冷蔵発酵はとても時間がかかります。

配合によってかなり差は出ますが、おおむね8時間前後で発酵ができますので様子をみながら発酵を見極めましょう。

私も一晩、冷蔵庫で二次発酵をして朝焼いてみました↓

朝食に焼きたてのパンを出す私ってすごい!

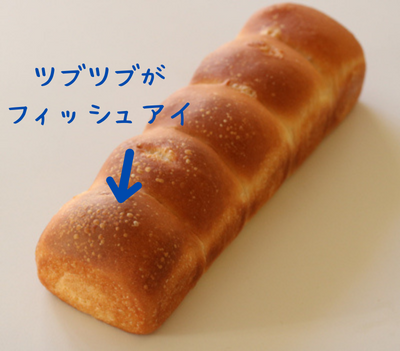

パン生地が冷たいと

フィッシュアイが出ちゃうのよね

フィッシュアイ(梨地)が出ると見栄えがあまり良くありませんが、ご家庭で召しあがる分にはフィッシュアイ(梨地)があっても良いのではないかと思います。

ちなみに、ベーカリーではフィッシュアイを防ぐために、時間をかけてパン生地の温度を上げたり(復温)、改良剤を使ったりします。

コタツ

冬場はコタツの中で二次発酵できます。

が、コタツの熱源付近は60℃くらいになるので二次発酵をするには高すぎです。

コタツの端の方に置くようにします!

コタツの温度は発酵器などと比べるとかなり高めの温度となりますので、通常より早く発酵が進みます。

よって目安の時間より10分ほど早く出して一度、発酵の進み具合を確認しましょう。

また、コタツの中は非常に乾燥しますので、ビニールをかけて乾燥に注意して下さい。

発酵器

パン作り初心者の方は発酵器をお持ちでない方がほとんどだと思いますが、発酵器は発酵に適した一定の温度を保てるので、大変便便利です。

パン生地を発酵器で二次発酵をする場合、準備が必要になります。

発酵器に電源を入れ、温度と時間の設定をして水を張ったトレイを庫内の最下段に置いて温度と湿度を適切な状態にしておきましょう。

温度と湿度が上がった発酵器の中に、パンを入れた天板や型を置いてくださいね

発酵器はパン作りをしない時は場所をとってしまいます。

でも発酵器の中には洗えて折りたためるものもありますから、普段置く場所が無いときはそのタイプのものを選ぶと良いですね。

発酵器にはタイマーがありますが、発酵器によってはタイマーが最長1時間のものもあれば24時間のものもあります。

天然酵母パンを焼きたい方はより長い時間設定ができるものが良いでしょう。

そして、発酵器を長持ちさせるコツは、使用後に乾燥させることです。

発酵器を使い終わった後は扉を開けて湿気を逃がします

その時に扉が閉まらないように発酵器の前に物を置いてストッパー代わりにしなければなりません。

発酵器のなかにはドアを半開きで固定できる「乾燥ポジション」がついているものもあるので、それを選ぶと便利ですね。

パン作り二次発酵の温度・湿度と時間の目安

パン作りの二次発酵の温度・湿度と時間は、パン生地の状態に応じて調整するべきですが、目安があります。

パン作り二次発酵の温度・湿度・時間の目安は次の通りです。

温度の目安

パン作りの二次発酵の温度の目安は次の通りです。

- ソフト系パン:30~35℃

- ハード系パン:25℃前後

- バターの折り込みパン(クロワッサン・デニッシュ等):27~28℃

この温度はあくまでも目安ですので、こね上げ温度や生地の状態を見て調整しましょう。

湿度の目安

パン作りの二次発酵の時は乾燥しないように注意する必要があります。

二次発酵の湿度の目安は次の通りです。

- ソフト系パン:75~80%

- ハード系パン:70%

ただし、

メロンパンはハード系と同じ70%で二次発酵してくださいね

ほとんどのパンは、二次発酵の時に湿度を75%に上げるために発酵器などの中に水を入れた容器を置くのが良いとされています。

しかし、メロンパンやバゲットなどのフランスパンは、「乾ホイロ」といって乾かし気味に発酵をさせるのが良いので、水を置く必要はありません。

時間の目安

パン作りの二次発酵の所要時間は、パンの酵母・配合や成形・生地の状態によって違ってきます。

よって一概に二次発酵の時間を決めることはできませんが、イーストで作った場合あくまでも目安としてお伝えするならば次の通りです。

| パンの種類 | 具体例 | 時間の目安 |

| ソフト系の大型パン | 食パン等 | 50分~ |

| ソフト系小型パン | バターロール、あんぱん等 | 30分~ |

| ハード系の小型パン | クッペ、タバティエール等 | 30分~ |

| ハード系の大型パン | バゲット、カンパーニュ等 | 30分~ |

上記の時間はあくまでも目安なので二次発酵は時間で区切らず、その日のパン生地の状態を見て見極めるようにしましょう。

パン作り二次発酵の見極め

パン作りの二次発酵の見極めはレシピに書いてある時間で判断せず、パン生地の状態で見極めなければいけません。

また、パン作りの二次発酵を見極める基準は、ソフト系とハード系は違います。

二次発酵の見極めをソフト系とハード系に分けて見てみましょう。

ソフト系パンとハード系パンの二次発酵の見極め方は次の通りです。

ソフト系のパン

ソフト系のパン作りの二次発酵の見極め方法は次の通りです。

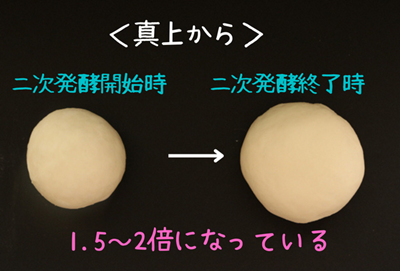

- 目で見極める方法:成形したパンが1.5~2倍の大きさになっている

- 触って見極める方法:指先に粉を付けてそっと押してみて指の跡が少し残る

ソフト系のパンは指でそっと押した跡が消えてしまうようでは発酵が不足しています。

また触った部分から萎んでしまうようでは過発酵ですので、焼成を急ぎましょう。

ハード系のパン

ハード系のパン作りの二次発酵の見極め方法はとても難しいのですが、目安としては次の通りです。

触って見極める方法:指先に粉を付けてパンをそっと押して指を離したあと、指の跡が3~5秒で元に戻る

指の跡が3秒以内に戻って消えるようでは発酵不足です。

また、指の跡が6秒以上残っているようでは発酵が進み過ぎています。

ハード系のパンの見極めはとても難しく私も苦労します

指で押す力加減も人によって違い、戻るスピードにも差が出て、なかなか一概に表現するのが難しいです。

経験を積むことによってご自身の感覚で発酵の見極める方法が確立してくると思いますよ。

慣れるまでは3~5秒の基準で見極めてみると良いのではないでしょうか。

二次発酵の進み具合は、生地の状態や温度・湿度で左右されますが、成形の出来不出来にも影響します。

成形の基本を確認したいときはこちら↓をご覧くださいね。

パン作りの二次発酵で食感が左右される

二次発酵は、成形後にパン生地を発酵させて膨らませる工程です。

二次発酵は発酵器があると楽に行うことができますが、無い場合はご家庭の環境に応じてやりやすい方法で行いましょう。

二次発酵は温度・湿度と時間に気を付けて

そして二次発酵が終わったかどうかの見極めの基準は、ソフト系とハード系は違いますので、そのパンにふさわしい見極めをする必要があるのです。

目が詰まったパンになるか、スカスカのパンになるか、あるいはシットリしたパンになるか、二次発酵がかなり影響します。

焼成したときにパン生地がオーブンの中で気持ちよく窯伸びできるような適切な二次発酵をして美味しいパンが焼きましょう。

コメント